公務員試験・行政書士試験とN検

公務員試験

一次試験(筆記試験)・二次試験(面接試験)ともに、時事問題対策が必須です

各公務員試験では、ほとんどの試験種別で毎年時事問題が出題されています。国や自治体の職員には、現在の社会状況と対応する施策、問題点などについて理解していることが求められるからです。

ニュース検定では、公務員試験の一次試験(筆記試験)で実際に出題された問題と類似する問題を出題しています。

●日本の労働法制に関する類似問題

二次試験(面接試験や集団討論)でも、時事問題について意見を求められる質問などが増えています。自治体によっては、面接カードに事前に「最近気になるニュース」を書かせて、面接本番で聞くケースもあるようです。その際に重要になってくるのは、「時事問題を語れるかどうか」です。

一次試験(筆記試験)に合格すれば、二次試験(面接試験)はあまり難しくないといわれたのは、かつての話。現在では、公務員採用試験において、二次試験が非常に重要になってきています。特に、地方自治体では、一次試験と二次試験を切り分けて考える自治体も多く、職種によっては、一次試験よりも二次試験の倍率のほうが高いケースも見られます。常日頃から、『時事問題に関心を持ち、その話題について考えている』という準備が必要です。

実務では、志望する自治体が抱える問題や、市民一人ひとりが考える課題を、最新の社会動向と関連付けて考え、説明し、その解決方法を提示していくことが求められます。ニュース検定を通して社会事象やニュースを多角的に捉える訓練を行うことで、一問一答形式以外での時事問題の問われ方へ、柔軟に対応できる力が養われます。

行政書士試験

「一般知識」科目で時事問題は頻出

行政書士試験のメインは「法令」科目ですが、「一般知識」科目は4割得点が“足切り”ラインとなっており、これを逃すと合格できません。なかでも「政治・経済・社会」の分野では、時事用語の丸暗記では対処できない最新の時事問題が頻出で、ニュースの歴史的・社会的背景を理解する十分な対策が必須です。

ニュース検定では、行政書士試験の「一般知識」科目で実際に出題された問題と類似する問題を出題しています。

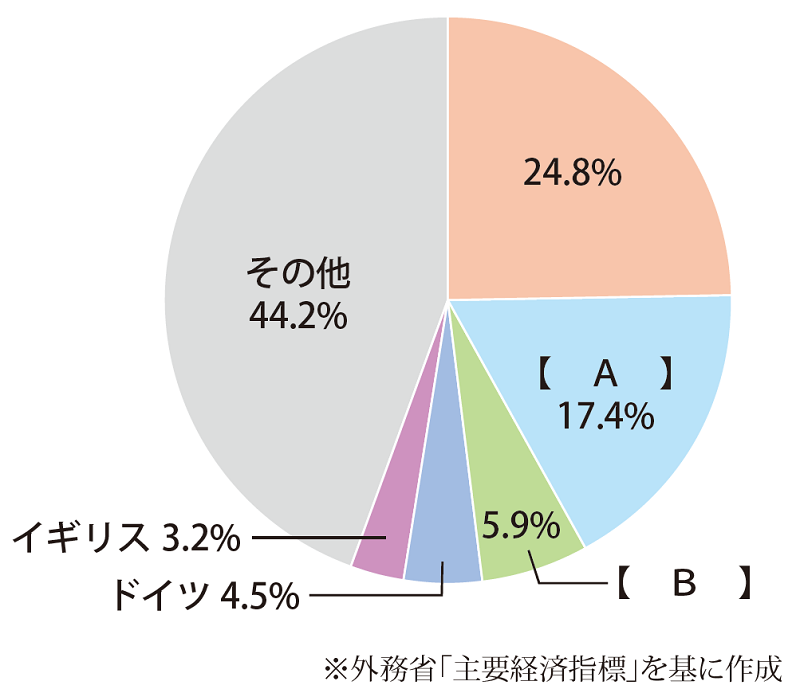

●世界の名目国内総生産(GDP)に関する類似問題